“兆易创新杯”第十九届研究生电子设计竞赛参赛说明

一、竞赛时间

开赛时间:2024年3月

报名截止:2024年6月20日

初赛、决赛时间:预计7月初举办初赛,8月中旬举办全国总决赛。

二、赛区划分

第十九届中国研究生电子设计竞赛全国划分八大赛区:

东北分赛区:黑龙江省、吉林省、辽宁省

华北分赛区:北京市、天津市、河北省、山东省、山西省、内蒙古自治区

西北分赛区:陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区

华中分赛区:湖北省、湖南省、河南省、江西省

华东分赛区:江苏省、安徽省、浙江省、福建省、台湾地区

上海分赛区:上海市

华南分赛区:广东省、广西壮族自治区、海南省、香港特别行政区、澳门特别行政区

西南分赛区:四川省、重庆市、贵州省、云南省、西藏自治区

三、组织机构

指导单位:

教育部学位管理与研究生教育司

主办单位:

中国学位与研究生教育学会

中国科协青少年科技中心

中国电子学会

公益支持单位:

中国光华科技基金会

承办单位:

东北分赛区:东北大学

华北分赛区:山东大学

西北分赛区:西安工程大学

华中分赛区:湖北大学

华东分赛区:浙江工业大学

上海分赛区:上海市电子学会/上海理工大学

西南分赛区:重庆交通大学

华南分赛区:桂林电子科技大学

商业计划书专项赛:上海新微创源科技有限公司

四、竞赛程序

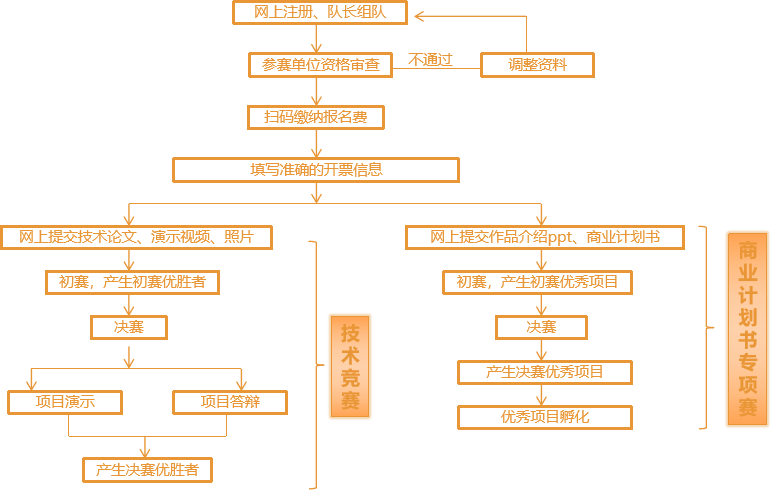

中国研究生电子设计竞赛分六个阶段:竞赛筹备、分赛区成立与竞赛宣传、参赛报名及参赛作品搜集、分赛区初赛、决赛现场评审及颁奖、竞赛总结。具体参赛流程如下。

参赛流程图

五、参赛办法

1.中国在读研究生(包括应届毕业生)和已获得研究生入学资格的大四本科生(需提供学校保研、录取证明)均可参赛。

2.以参赛队为基本报名单位,不接受个人形式报名。

3.竞赛分为技术竞赛和商业计划书专项赛两大部分,两部分竞赛相互独立,组队、报名、评审、奖励工作均分开进行,互不影响。

4.技术类竞赛部分由企业命题和开放命题两个赛道组成,参与企业命题赛道的团队由命题企业组织评审,并分别获得技术竞赛初赛、决赛团队奖与企业专项奖,两类奖励相互独立,互为补充,奖金择高发放。

5.每支参赛队由指导老师、队长和队员组成。在同一个参赛部分(技术竞赛或商业计划书专项赛)中,指导老师一名或两名,队长一名,队员一名至二名,每位指导老师至多指导两支参赛队,每位参赛队员只能加入一支参赛队。

6.参赛队伍成员须为是参赛作品有实质贡献的个体,不允许成员挂名。如发现挂名现象,组委会将永久取消挂名参赛者参赛资格,并向各参赛单位通报,请各位参赛者相互监督。

7.组队时,由队长确认指导老师顺序和队员顺序,此顺序依据参赛贡献大小确定。获奖证书将严格按照组队顺序制作,不再确认和更改。

8.参赛队员必须具有正式研究生学籍或已被确认录取资格。有特殊情况的研究生培养单位,参赛队中最多允许有一名是本科生,但必须事先向竞赛组委会申请并经过批准,本科生参赛申请详见官网附件。

9.参赛队伍经过所在参赛单位同意后,在竞赛官网上完成注册、组队报名、缴费及作品提交。

10.参赛单位设立研究生电子设计竞赛工作小组或联络人,在竞赛官网注册参赛单位管理员账户,负责本参赛单位参赛队伍的资格审核和信息管理。

11.技术类竞赛与商业计划书专项赛报名费由主办方及秘书处单位中国电子学会收取并开具电子发票。报名费原则上每支参赛队伍500元人民币,如有特殊情况,各分赛区可适当调整,并出具官方通知。

12.技术竞赛报名时,要求在报名页面填写描述作品创新点的作品简介,并填写最能说明作品创新点的三个创新关键词及成员分工说明。

13.报名截止日期前,竞赛网站上填写的参赛队员、队员顺序及参赛作品信息均可变更,报名截止日期后,参赛队员及参赛作品不可变更,进入决赛后,参赛队可改进、完善其参赛作品,但不可更换参赛作品内容和参赛队员。如因特殊情况必须变更,参赛队需向组委会提交变更申请,组委会同意后,方可变更。擅自变更参赛信息的参赛队,组委会有权取消其参赛资格。

六、竞赛说明

1.技术竞赛采用开放式命题与企业命题相结合的方式进行,由参赛队自主选择作品命题。评审重点考察作品的创意和创新性,技术实现以及团队综合能力。

2.开放式命题分为以下八个参赛方向,参赛队可自行选择参赛方向:

(1)电路与嵌入式系统类,包括但不限于针对某一功能应用所开展的具有较强创新创意的电子电路软硬件设计、终端设备或嵌入式系统实现等,如基于FPGA、DSP、MCU、嵌入式系统等开发的软硬件系统、智能硬件、新型射频天线、并行处理系统、仪器仪表等;

(2)机电控制与智能制造类,包括但不限于实现自动控制与自主运行的创新创意软硬件系统与电气自动化系统等,如机器人,飞行器,智能车,工业自动化,电气自动化传感器、设备或系统,电能变换技术、电力电子与电力传动、电机控制技术等;

(3)通信与网络技术类,包括但不限于基于各种通信及网络技术研究开发的创新创意通信网络应用模块或系统,如网络安全、无线通信、光纤通信、互联网、物联网、空间信息网、水下通信网络、工业控制网络、边缘计算等通信或网络设备、系统或软件等;

(4)信息感知系统与应用类,包括但不限于光电感知、传感器、微纳传感器与微机电系统、空间探测等传感与信息获取类软硬件系统,如工业传感、生物传感、生态环境传感、光电探测、遥感探测、定位导航等系统的设计与实现;

(5)信号和信息处理技术与系统,包括但不限于视频、图像、语音、文本、频谱信号处理和信息处理、特征识别,以及信号检测及对抗的软硬件系统, 如安防监控、音视频编解码、网络文本搜索与处理、雷达信号处理、信息对抗系统等;

(6)人工智能类,包括但不限于自然语言处理、机器视觉、深度学习、机器学习、大数据处理、群体智能、决策管理等技术的软硬件系统或智能应用,如:智能机器人、智慧城市、智能医疗、智能安防、自动驾驶、智慧家居等;

(7)技术探索与交叉学科类,包括但不限于基于新材料、新器件、新工艺、新设计等构建的新型电子信息类软硬件系统,如面向生命健康、艺术创造、环境生态、清洁能源等的新型传感器、电子电路、处理器、通信网络设备、信息处理器以及应用系统等。

(8)华为6G先进无线技术探索,包括但不限于用以构建及拓展6G愿景、应用及需求的先进无线网络创意(含支撑技术、模块或系统),如面向绿色节能、超高吞吐、超低时延、超高可靠、超远覆盖、海量连接、极简架构、智慧互联、通感一体、内生AI及原生可信的方案、设备、系统或软件。

3.企业命题包括兆易创新企业命题、华为企业命题、小米企业命题、优利德命题、飞腾企业命题、地平线命题、算能命题、安谋科技(Arm china)命题、TI命题、Synopsys命题,MathWorks设立MATLAB/Simulink企业应用专项奖。具体命题及专项奖信息请于2024年3月参见竞赛官方网站。

4.技术竞赛要求参赛队制作符合设计方案的演示实物,向组委会提交的参赛文件为技术论文、演示视频、门型展架设计图片与作品照片的电子文件。

5.要求商业计划书专项赛中涉及的作品是已实现功能的实物或系统,并向组委会提交的参赛文件为作品演示视频、作品介绍 PPT 和商业计划书的电子文件。

6.组委会不限制参赛作品所使用工具的品牌和型号,由参赛队自行选择, 所使用软硬件工具的品牌不影响竞赛成绩。

7.参赛队拥有其参赛作品的知识产权,不可抄袭他人作品或侵占他人知识产权。如有违规,组委会有权取消其参赛资格。

8.同一学校同一主题作品不可连续参赛,如果确实有重大改进,请在初赛提交作品时标注往届获奖情况,并提交《作品重大改进说明》。

9.竞赛根据往届参赛数据建立论文库并查重。论文重复率高且未提交《作品重大改进说明》,经专家鉴定为重复参赛或无实质创新、作品雷同或有抄袭行为的团队,将被取消参赛资格,并向参赛单位进行通报。

七、作品要求

1.参赛作品技术论文

技术论文内容建议包括但不限于以下内容:

(1)作品难点与创新;(2)方案论证与设计;(3)原理分析与硬件电路图;(4)软件设计与流程;(5)系统测试与误差分析;(6)总结。

不同类型作品可根据实际情况作相应调整,论文字数 8000-10000 字为宜,超出部分不予评审,具体格式要求参见附件一。

2.商业计划书

商业计划书内容建议包括但不限于以下内容:(1)项目意义(2)团队介绍(3)产品内容(4)行业及市场情况(5)营销策略(6)融资说明(7)财务计划(8)风险控制(9)项目实施难度。商业计划书模板详见附件二。

3.参赛作品演示视频

视频分辨率不小于 1280*720,大小不超过100M,时长不超过 5 分钟,格式为avi、mp4、wmv 之一。视频内容应包括作品原理及创新点、结构介绍、功能演示等三部分。

出现在视频中的参赛队员需穿着正装出镜(男士白衬衣黑西裤黑皮鞋,女士白衬衣黑套裙或黑西裤黑皮鞋),使用普通话讲解作品,配备字幕。

4.参赛作品PPT

作品展示PPT模板见附件三。其中,技术竞赛PPT内容建议包含但不限于:选题意义、创新与特色、核心技术方法、结果与分析、应用价值。如参赛作品有项目基础,务必于PPT中明确阐述参赛团队的工作内容、主要贡献和组内分工。

商业计划书专项赛PPT内容建议包括但不限于:公司及管理团队概述、项目意义及创新点、项目原理及设计方案、项目形象及功能模拟、行业及市场、营销及融资、财务及风险等。要求有作品实物,并提供参赛作品演示视频,视频要求参见本文“七-3”

5.参赛作品展示图片

参赛作品全貌、特写照片 5 张,每张图片大小不超过 2M。

6.作品简介“门型展架”

作品简介“门型展架”模板见附件四,在不影响知识产权及论文发表的前提下,凝练参赛作品的主要创新。要求参赛团队:

1.清晰、简洁地描述作品解决的关键技术问题与背景;

2.准确、完整地阐述参赛作品中具有创新性的关键技术;

3.客观、详实地对比国内外同类先进技术的主要参数、设计方法、成本效益与市场竞争力。

参赛团队如有成员本人署名的支持作品创新性的旁证材料,如专利、鉴定证书、验收证书/报告、论文、第三方评估等,应在对应创新点前标明,并根据其重要程度排序,展架仅展示团队成员本人参与的工作内容,非参赛团队成员本人的作品创新性旁证材料不作为竞赛评审依据。

展架内容要求文字精炼、结构清晰,图文结合,格式为.jpg。展架电子文件允许根据内容需要纵向延长,大小不超过30M,用于评审现场的“门型展架”实物尺寸要求为80*180cm。优秀团队展架内容将面向社会公开,以进一步促进学术交流,展示当代研究生科研风采。

7.作品提交

将PDF格式与docx格式的技术论文或商业计划书,JPG格式作品简介“门型展架”电子文件,分别单独上传提交至官网对应处。演示视频、展示照片及其他电子文档压缩至同一文件夹中,并以“参赛单位-参赛队-作品名称”命名,上传至百度网盘,将下载链接与密码提交至竞赛官网后,即完成官网作品提交。

附件以类别命名,例如:“演示视频”“答辩PPT”、“展示图片”。其中,技术竞赛PPT用于评审答辩,不作为作品附件提交,商业计划书专项赛PPT作为作品附件提交。

8.为实现评审的公平性,除技术论文封面外,团队名称、论文正文、演示PPT、门型展架、演示视频等均不允许人为出现导师姓名及学校名称信息,一经发现将取消参赛资格,参考文献不要求匿名。

9.商业计划书专项赛中,团队信息作为商业投资价值的评审依据之一,不做上述匿名要求。

八、评审办法

1.竞赛分为两级评审,包含分赛区初赛评审和全国总决赛评审。

2.分赛区评审中,开放命题赛道由高校专家组成评审组,按初赛获奖与晋级比例评定奖励;企业命题赛道由命题企业专家组成评审组,按初赛获奖比例评定初赛团队奖,并推荐优秀参赛团队入围全国总决赛,推荐团队数量应不超过报名总数的20%,推荐团队数量不足6支时,按6支补足,推荐团队至多不超过25支。

3.全国总决赛评审中,由各企业命题晋级团队单独组成评审组,以研电赛评审标准为指导,依据各企业命题评审要求,评定企业命题专项奖的同时,排名前50%的决赛入围团队按全国总决赛获奖比例,产生技术竞赛决赛团队一二三等奖,其他团队保留初赛团队一等奖,不获得决赛团队奖励。

4.相近技术方向的企业命题晋级团队可组成混合评审组,各企业命题团队评奖比例相互独立,互不影响。

5.分赛区优先采取现场评审,根据实际组织情况,可采用会议评审与现场评审相结合方式进行。全国总决赛优先采用现场评审的方式进行。

6.现场评审方式要求参赛队携带参赛作品和作品展板于统一时间集中到指定地点,展示作品功能,进行分组答辩。评委根据技术论文、作品展示情况和答辩情况进行评审。

7.会议评审方式不要求参赛队员到达评审现场,评委通过参赛作品的电子文档进行分组评审,必要时针对个别团队组织线上问询。

8.华为6G先进无线技术探索方向,由专家组按照评审标准单独组织初赛评审。初赛根据报名团队数量情况,采用线上视频答辩或专家会议评审方式进行。

9.作品答辩分为参赛作品介绍、现场问答二个环节,主要评审参赛作品的创意和创新性、参赛队的整体素质和团体协作能力。

10.初赛和总决赛的评审标准一致。技术竞赛从选题的创意创新与先进性、应用价值、功能完整性、底层软硬件创新设计与作品展示、论文等维度对作品进行评审,以 100 分制进行打分,给出各参赛作品分数,根据作品分数和获奖比例得出获奖结果参考评分标准如下。

“兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛技术评审标准

|

指标 |

评审标准 |

权重 |

|

技术论文 |

论文结构是否明晰,方案是否合理,重点是否突出,论述是否充分,写作是否规范 |

10 |

|

作品展示与功能完整性 |

演讲主题是否突出,逻辑是否清晰,功能/性能演示是否成功,回答问题是否正确 |

30 |

|

作品是否具有系统思维,功能是否完整 |

||

|

创新/创意 |

作品的设计思路、功能、性能等方面是否有突破性和创新性,创意是否新颖,鼓励底层硬件与软件创新设计 |

40 |

|

设计内容、技术方法、理论模型等是否具有先进性 |

||

|

应用价值 |

作品是否具有可行性和可靠性,是否切实解决了实际问题,是否具有广阔的应用前景或推广意义 |

20 |

|

总分 |

|

100 |

11. 商业计划书专项赛从商业文本、团队价值、项目价值和商业价值等维度对作品进行评审,参考评分标准如下:

|

|

|||

|

类别 |

指标 |

评审标准 |

权重 |

|

商业文本 |

商业计划书 |

商业计划书结构清晰,逻辑严密,重点突出,经营模式新颖,具有较大商业价值。 |

10 |

|

团队价值 |

创业团队 |

团队成员具有核心技术背景,团队分工合理、能力互补。公司组织结构清晰,团队产权及股权划分明确。 |

20 |

|

项目价值 |

创新性 |

项目的设计思路、功能、性能等方面有突破性和创新性,设计内容、技术方法、理论模型等具有先进性。鼓励项目与高校科技成果转移转化结合,取得一定数量和质量的创新成果。 |

30 |

|

应用价值 |

项目具有可行性和可靠性,切实解决了实际问题,具有广阔的应用前景或推广意义,具有一定的技术、资源壁垒。 |

||

|

商业价值 |

市场及竞争分析 |

市场分析数据完整,调查研究深入详实,科学、客观的结合自身项目准确把握市场发展趋势,明确比较同类项目与自身项目的优势与不足。 |

40 |

|

经营管理 |

开发状态和目标规划合理,操作周期和实施计划恰当,重点明确,对经营难度和资源要求分析准确。项目发展战略和规模扩张策略合理可行。 |

||

|

营销策略 |

营销策略具有创新性,对受众具有潜在吸引力,成本及定价合理,营销渠道顺畅,具有一定的可执行性。 |

||

|

融资方案与回报 |

融资方案具有合理性与吸引力,回报率与回报周期明确。 |

||

|

盈利模式、经济及财务状况 |

盈利模式可行,关键财务因素、指标、报表与计划合理。 |

||

12.技术竞赛初赛由分赛区承办单位组织评审;商业计划书专项赛初赛由组委会秘书处中国电子学会组织投资机构评委进行评审。

13.评委采用本校回避原则,不参评自己学校的参赛作品。评审期间,要求所有评委关闭手机等通讯工具,不接受任何单位或个人的干预。

14.评审采用协商一致的原则,评委意见无法一致时采用无记名投票方法决定结果。

15.为维护竞赛纪律,提倡良好的赛风,杜绝不公平竞争,特设立争议期。评审结束后,组委会即在官方网站上公布拟获奖参赛队的名单,接受广大师生的举报与申诉,为期十天。如果举报属实,获奖参赛队确有违纪行为,组委会有权取消其获奖资格,并追究有关人的责任。

16.如参赛队对评审结果有异议,可由经过所在单位研究生主管部门授权的领队老师代表所在单位和参赛队向组委会秘书处提交书面质询申请。监督和仲裁委员会组织对质询申请进行调查和仲裁,并给出仲裁结果,仲裁结果作为最终评审结果。质询申请和审核仲裁应在争议期内提出和处理。

九、奖项设置和奖励办法

1.各分赛区设团队一等奖、二等奖、三等奖,优秀指导老师奖及优秀组织单位。商业计划书专项赛初赛设团队一等奖、二等奖、三等奖,优秀指导老师奖以及优秀组织单位。技术竞赛初赛一等奖获奖比例不超过20%,二等奖获奖比例不超过30%,三等奖获奖比例不超过30%;提交参赛作品不完整,不合规的,将直接淘汰不予评奖。

2.技术竞赛初赛获得一等奖的部分参赛队获得决赛晋级资格,技术竞赛与商业计划书专项赛晋级比例根据报名情况确定,另行通知。初赛成绩公布后,未获得初赛奖项的参赛团队,可通过官网下载成功参赛证明。

3.竞赛在各赛区固定晋级比例基础上,增设40名决赛动态晋级名额,结合各赛区报名团队总数及2023年全国总决赛一、二等奖获奖率与平均获奖率偏差情况等因素,加权计算,动态分配40名晋级决赛名额,动态晋级名额数量于报名截止后公布。

4.全国总决赛中,技术竞赛设团队一等奖、二等奖、三等奖、“研电之星”团队奖;最佳团体奖;优秀组织奖;优秀指导教师奖;最佳论文奖;最佳答辩奖;企业专项奖等奖项。商业计划书专项赛设团队一等奖、二等奖、三等奖;优秀指导教师奖;优秀组织奖;最具商业价值奖;最佳路演奖等奖项。

5.全国总决赛中,技术竞赛(含开放命题与企业命题赛道)团队一等奖、二等奖、三等奖原则上分别按照进入决赛团队的 25%、35%、40%的比例评奖。商业计划书团队一等奖、二等奖、三等奖原则上分别按照进入决赛团队的20%、35%、45%的比例评奖。

6.技术竞赛设“研电之星”团队奖,取“研电之星挑战赛”的前三名,并颁发“研电之星”团队奖杯。

7.最佳团体奖,参赛高校团体总分第一名,颁发“兆易创新杯”团体奖奖杯,积分办法如下。

“兆易创新杯 ”第十九届中国研究生电子设计竞赛高校团体总分积分标准

|

奖项 |

分值 |

|

“研电之星” |

一等奖基础上加6分 |

|

技术竞赛一等奖 |

12分 |

|

技术竞赛二等奖 |

6分 |

|

技术竞赛三等奖 |

1分 |

|

商业计划书一等奖 |

8分 |

|

商业计划书二等奖 |

4分 |

|

商业计划书三等奖 |

1分 |

|

优秀论文奖 |

团队奖基础上加1分 |

|

最佳答辩奖 |

|

|

最佳路演奖 |

|

|

最具商业价值奖 |

8.企业奖项按其他方式设定奖项的,根据其奖项对应级别,参照以上积分标准。

9.参赛队可同时获得团队奖项和企业奖项。企业奖项奖励由组委会和合作企业共同商定。

10.初赛和决赛各个奖项均由组委会统一颁发荣誉证书。

11.全国总决赛颁发奖金,研电之星团队奖励10000元,且不与团队奖金叠加;团队一等奖奖励3000元,团队二等奖奖励1000元;单项奖奖励1000元;获得最佳团体奖的研究生培养单位,颁发最佳团体奖奖杯,并于奖杯上镌刻研究生培养单位名称,每届轮转。其他奖项奖励根据具体情况确定。

12.华为6G方向初赛团队总数小于50队时,晋级决赛的团队数量不超过50%,未晋级团队获得初赛三等奖;大于50队时,可适当降低晋级决赛的比例,具体数量由竞赛专家组讨论确定。

13.华为6G方向晋级决赛的团队,由评审专家组根据评审规则,评选出一、二、三等奖。对前三名参赛团队,分别授予冠、亚、季军奖项,冠军团队入围研电之星挑战赛,参与争夺研电之星称号。

14.华为6G专项赛奖金额为20万元人民币,分别为:

冠军队4万,亚军队3万,季军队2万,共9万;全国一等奖:5队,每队1万,共5万;全国二等奖:10队,每队0.5万,共5万;全国三等奖:若干,颁发获奖证书与纪念品。(若晋级决赛的团队少于30队,适当减少获奖名额。)

实习、面试优惠:获得华为6G专项赛一等奖及以上的赛队学生,可优先获得到华为相关业务部门实习的机会;毕业时应聘华为对口岗位,可获减免部分业务面试,优先录用。毕业时应聘华为对口岗位,拥有直通BOSS面试、免除部分业务面试(不含综合测评和机试)的资格; 有机会获得华为“天才少年”计划候选人资格; 如入职华为对口部门,享有优先选择加入具有挑战性项目团队的资格;有机会获得与华为专家进行一对一交流的机会;享有在华为2012无线技术实验室做技术分享的受邀资格;获得参观访问华为2012无线技术实验室的机会;优秀项目将有机会获得华为投资、创业立项等支持资格。

十、竞赛组委会联系方式:

1.联系人: 刘老师

2.答疑电话:400-885-0611/010-68600723

3.官方微信号/视频号:cieeda

4.组委会邮箱:cieeda@163.com

5.通讯地址:北京市海淀区玉渊潭南路普惠南里13号楼

中国研究生电子设计竞赛组委会

2024年3月22日

附件1:技术论文格式要求

附件2:商业计划书模板

附件3:PPT模板(16:9)封皮下载、PPT模板(16:9)内页下载

附件4:门型展架设计素材下载